NÃO CHEGAREMOS A ESCUTAR O MUNDO COM SABEDORIA SE NÃO OUSARMOS EM ALGUM MOMENTO A CORAGEM DE NOS ESCUTARMOS A NÓS MESMOS

O

verão é um tempo favorável à perene ideia de viagem. Mesmo se de forma comedida e com todas as programações hoje possíveis, redescobrimos em nós restos duma condição nómada. O fechado horizonte dos nossos circuitos rotineiros como que se abre no contacto com outras paisagens. A vastidão oceânica liberta, por algum tempo, os nossos olhos das visões emparedadas. A montanha e o trilho devolvem-nos, pelo menos em parte, o sentimento do mundo como evidência pura. O reencontro uns com os outros na distância fala-nos, porventura, de uma economia da relação e de uma prática da hospitalidade que os nossos férreos quotidianos desconhecem. A lentidão autorizada ao modo como habitamos estes dias cura-nos, ainda que de forma pontual, do ofegante turbilhão em ziguezague em que transformámos a vida.

Por isso, mesmo se parece escasso, penso que ganharíamos em encarar o que o verão permite não apenas como a consolação possível, mas como uma parábola do que nos cabe construir no tempo: uma experiência de interioridade e sentido. Interioridade e sentido ligam-nos à tarefa do conhecimento de nós próprios e ao cultivo da nossa humanidade. É que seria uma dispersão de recursos fazer das nossas viagens apenas deslocações externas que nos afastassem de nós, mantendo-nos sempre e só à superfície, ali entretidos com rondas secundárias, sem chegar a sedimentar uma consciência do que somos e daquilo que nos habita. A verdade é que não chegaremos a escutar o mundo com sabedoria se não ousarmos em algum momento a coragem de nos escutarmos a nós mesmos. Nessa linha, o conselho que Rainer Maria Rilke dá a Franz Kappus, em “Cartas a Um Jovem Poeta”, serve para encontrar o caminho do poema e o da vida: “Há apenas uma maneira. Entre em si mesmo”, investigue “o ponto mais secreto do seu coração”, “desenterre dentro de si uma resposta profunda”.

Ganharíamos em encarar o que o verão permite não apenas como a consolação possível, mas como uma parábola do que nos cabe construir no tempo: uma experiência de interioridade e sentido

Não é uma contradição que num parágrafo Rilke fale da necessidade do mergulho interno e no parágrafo seguinte recomende ao seu correspondente: “Aproxime-se da natureza e procure, como o primeiro homem, dizer o que vê.” É que o encontro mais decisivo que possamos realizar connosco mesmos é, muitas vezes, um encontro mediado. Começamos um percurso na natureza, entramos num bosque, aventuramo-nos pelo silêncio de um vale e sem sabermos como apercebemo-nos que já estamos a caminhar dentro de nós. É isso que faz das peregrinações a pé, por exemplo, ocasiões privilegiadas para a audição da vida. O segredo talvez esteja nessa recomendação a atuar “como o primeiro homem”, isto é, a viver o que se está a viver como se fosse a primeira vez, com o coração e o pensamento desarmados, numa espécie de inocência reconquistada. O segredo talvez esteja nesse arriscar “dizer o que [se] vê”, partindo de um primordial espanto. A fidelidade ao que se vê fora inicia-nos na fidelidade ao que avistamos dentro. É a mesma atenção que nos torna capazes de acolher o visível e o invisível, o de fora e o de dentro, a palavra e o silêncio.

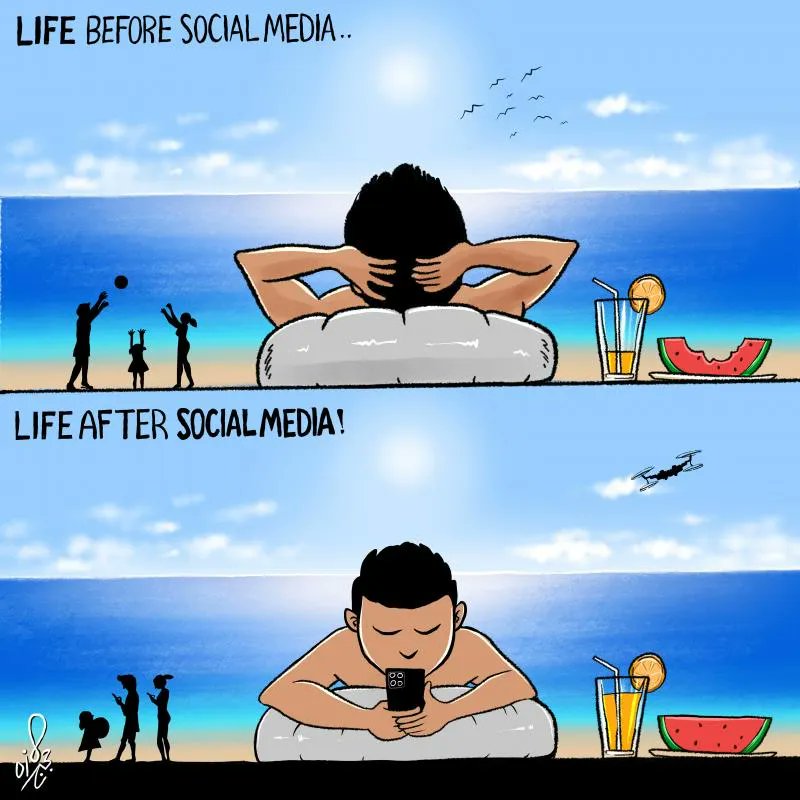

Mas o trabalho interno tem também alguma coisa parecida com o ato de desenterrar que Rilke sugere. Chegamos ao verão e não raro nos damos conta que o repouso, a pacificação ou a alegria não são coisas tão imediatas como havíamos pensado. E que pelo contrário: sentimos uma dificuldade crescente em nos conectarmos com elas. De facto, deambulamos pelos diferentes espaços com demasiadas coisas, intimamente divididos, dando acordo a vozes diferentes, incapazes de estar inteiros onde estamos. Teremos de perfurar a crosta para reencontrar o apelo da vida verdadeira.

José Tolentino Mendonça. Que coisa são as nuvens, Expresso Semanário#2595, de 22 de julho de 2022