Um escritor divertido, hilariante mesmo. Apontado como regionalista, anacrónico, melodramático, Camilo Castelo Branco escrevia sobre tudo porque escrevia nos jornais. “Folhetinista absoluto”, assim se assumiu e foi assim que pôs por escrito a revolução que as revoluções liberal e romanesca trouxeram: a consagração conjunta de um público, de um espaço público, de uma opinião pública

Um “clássico”, temível etiqueta. Um “grande prosador” que, no entanto, escolhia histórias “arcaicas” e “sentimentais” de um país que “já não existe”. Um “romântico” ou talvez “ultra-romântico”, demasiado “enfático” e “grave” para o nosso gosto leve e um tudo-nada cínico.

Devido a uma escassa familiaridade, que quase se resume aos currículos escolares, tais ideias sobre Camilo Castelo Branco tornaram-se falsas evidências entre leitores ocasionais e habituais de literatura portuguesa e até entre escritores. O equívoco acerca do romantismo advém do facto de muita gente conhecer pouco mais do que os amores de Simão, Teresa e Mariana, sem ter lido Coração, Cabeça e Estômago (1862) ou Aventuras de Basílio Fernandes Enxertado (1863), A Queda dum Anjo (1866) ou A Brasileira de Prazins (1882), desmontagens nada suaves do idealismo romântico, já para não falar da patologia ultra-romântica. Quem ignora essas novelas camilianas de certeza julgará que o amor funesto domina por completo aquela bibliografia com uns 140 títulos, sem contar com os póstumos e dispersos, não deixando espaço à sátira, à farsa, à fantasia. Menos provável ainda é que se conheça os artigos, polémicas, panfletos e opúsculos de Camilo, o lúdico varapau com que ele se entretinha a si e aos seguidores. E tudo começa por aí, no Camilo que desmente por completo o velho, o antiquado, o ultrapassado. Esclarecendo essa tolice, esclarecem-se as outras, e curamo-nos de outras maleitas, a mais impressionista e impressionante das quais é a tendência para considerar Camilo antigo e Eça moderno, ou sequer compará-los, como se fosse necessário escolher entre dois extraordinários romancistas.

Sugiro que se recupere e, já agora, reedite um brilhante e esclarecedor livrinho publicado pela Quetzal em 1988 e que mudou o jogo chamando a atenção para o jogo em Camilo. Não que os exemplos e argumentos fossem desconhecidos da crítica, mas Camilo e a Revolução Camiliana, de Abel Barros Baptista, teve tanta importância que a palavra “revolução” quase gerava as mesmas reações que o termo “contra-revolução”, usado por Eduardo Lourenço umas décadas antes para descrever a poesia da “Presença” como recuo modernista face a “Orpheu”. O ensaio de Barros Baptista reiterou e reformulou aquilo que havia de novo num Camilo que nunca foi velho e, ao adjetivá-lo como “revolucionário”, anunciou, assim, uma mudança na visão do camilianismo, que tinha aos nossos olhos o seu quê de vetusto, mesmo quando informado e entusiasta.

Fascinado com os conceitos de “nome” ou “assinatura”, o académico e ensaísta diz-nos que “quando se fala da obra camiliana, o problema fundamental é o homem”. Isto não se fica pela falácia biografista, aquela que explica a obra pelos acontecimentos biográficos: trata-se sobretudo de termos aprisionado a obra camiliana numa “gaiola suprema que é a intenção do autor e o contexto histórico e cultural em que surge”. E como pode um camiliano acreditar nessa segunda e mais grave falácia quando o Camilo-homem e o Camilo-escritor nos ofereceram tantos exemplos de “mudança”, “instabilidade” e “irresponsabilidade”? Não por acaso, Barros Baptista chama a atenção para a volumosa produção polémica de Camilo, onde, em vez de ideias, ideologia e consistência, havia um propósito dominante, a que chamaríamos hoje, em linguagem coloquial, “Camilo a ser Camilo”, ou, como o ensaio prefere, Camilo a agir em nome do nome “Camilo”. Para cada posição político-ideológica, religiosa ou literária assumida por Camilo Castelo Branco encontramos outras de sentido oposto, à maneira dos provérbios, que garantem tudo e o seu contrário. Isso não inquietava absolutamente nada o próprio, que não era sequer um vira-casacas, mas um espírito irrequieto e brigão a quem interessava mais o virtuosismo do que a virtude.

Se Camilo foi o Balzac que não tivemos, como sugere o ensaio, isso deve-se à ausência nele de um projeto Balzac, de uma “comédia humana”, até porque nas novelas é mais ostensiva a memória do que a imaginação: “Daí, (…) a repetição de esquemas vulgares de intriga amorosa, o pendor moralista, a inconsistência da efabulação, a conhecida precipitação na ordenação de pormenores: daí, portanto, a contradição entre a permanência fastidiosa das traves mestras de um universo romanesco e a quase incoerência das suas intrigas.” Em rigor, não podemos dar como provadas todas estas imputações, até porque Balzac tem tanto de imaginação como de documento (razão pela qual Marx o estimava acima dos outros romancistas); mas se ninguém negou o génio de Camilo (palavra que hoje causa calafrios), Jorge de Sena considerou “limitada”, aliás em texto elogioso, a “gama sentimental” de Camilo, “entre o sarcasmo e a lágrima”, apontando também a impulsividade, o provincianismo e outros alegados defeitos. Mas até nesse texto temos “Sena a ser Sena” quando absolve o homem de Seide declarando: “Mas não se vê muito bem por que é que não havemos de reconhecer-lhe o direito de ter sido exatamente como foi.”

Se a “comunidade de devotos” de Camilo quis exaltar o mestre, sem o problematizar em profundidade, recorrendo para isso a uma abordagem onde se confundem tópicos biográficos e o louvor hiperbólico, essa comunidade poderá ter contribuído, pelo excesso de conhecimento, para lermos mal Camilo, como outras por excesso de desconhecimento: “Faz-se também natural o princípio resultante da codificação (…) que diz que é preciso ser camiliano para se defender Camilo, que é preciso ser camiliano para se gostar de Camilo e, qualquer dia, que é preciso ser camiliano para se ler Camilo”. O mais e o menos equivalem-se. E também não ajuda, acrescente-se, o deslizamento semântico entre “camilianos”, “camilianistas” e até “camilistas”, entre admiradores e especialistas, condições que, em abstrato, não se confundem.

Revolução em curso

O que é, então, a “revolução camiliana”, tão nova no seu tempo e duradoura nos seus efeitos que ainda não se esgotou? Segundo Barros Baptista, trata-se do “movimento vasto e profundo de transformação da ordem do discurso oitocentista que tem como forma terminal a imposição do género romanesco como género dominante da hierarquia dos géneros literários”. Que o discurso literário, no século antepassado, tenha sido marcado pelo apogeu e hegemonia do romance não deixa dúvidas, e assim se formaram as “literaturas nacionais” em prosa, com Stendhal, Balzac, Flaubert, ou Tolstoi, Gogol e Dostoievski, ou Dickens, Thackeray, Hardy. Mas se a hegemonia é o primeiro traço distintivo do predomínio do romance, o segundo é a sua capacidade de integrar todos os tipos de discurso, literário ou não: a História e a crónica, a digressão e a erudição, a notícia e o memorialismo, bem como os mecanismos à Laurence Sterne da variante este-capítulo-o-leitor-pode-saltar-sem-prejuízo-de-maior.

Além de ser um género “nacional”, fundador de comunidades e identidades e agregador de registos, o romance fez-se também o género “liberal” por excelência, porque o liberalismo se foi estabelecendo, com avanços e recuos, como a forma de organização política da Europa oitocentista. Nos casos mais estritamente epocais isso deu azo ao “romance histórico”, que investigava ou inventava as raízes nacionais e que hoje só é lido por historiadores do romance; mas também gerou o romance contemporâneo, quer dizer, contemporâneo à época da publicação. E o livro de Abel Barros Baptista lembra que a contemporaneidade da novela camiliana contrastava com o romance histórico, dada a natural instabilidade do presente e o discurso caótico do presente, ou os diversos discursos, porque o presente vive de uma cacofonia de textos e vozes. É significativo que o melhor romance português anterior a Camilo seja uma “viagem”, porque Garrett fazia não apenas digressões geográficas mas também genológicas, ao ponto de Viagens na Minha Terra (1846) conter inabitualmente dois livros muito diferentes, um de viagens e outro de ficção, e hoje apreciarmos mais Santarém do que a Joaninha dos olhos verdes.

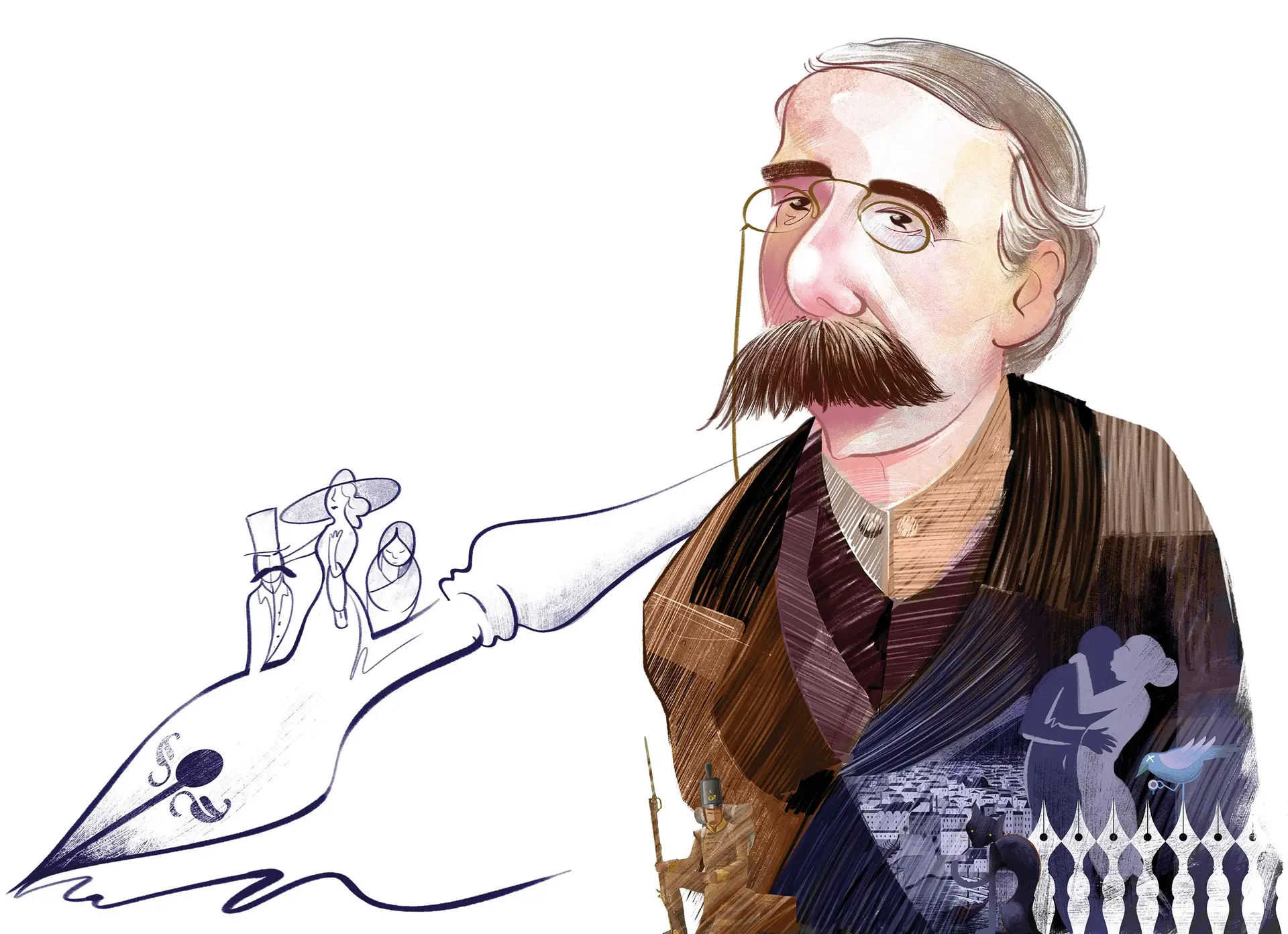

Zincogravura - representação de todas as primeiras edições de Camilo (30 de abril de 1931)

Tarimbeiro dos jornais, como tantos literatos oitocentistas, Camilo escrevia sobre temas “jornalísticos”, até porque a imprensa desse tempo, mais do que noticiar, mostrava aquilo a que Barros Baptista chama o “fluir social”, matéria-prima do jornalismo e da novelística. Eram assuntos que interessavam em particular as mulheres, as “leitoras” a quem Camilo explicitamente se dirigia, mas também aos homens, e que nos continuam a interessar a todos, em estilo mais tabloide ou mais sofisticado: “Os bailes, os funerais, as festas, os suicídios, os crimes, os cafés, os assuntos de religião, os títulos e condecorações, a emigração, a prostituição, as procissões, a política, o comércio, a agricultura, e, evidentemente, a própria atividade jornalística.”

Camilo há de estrear-se, em 1848, com um folheto baseado num fait-divers macabro, e esse gesto oportunista e mistificador já é, em si mesmo, de carácter romanesco. As múltiplas intervenções de Camilo, ou do “eu”, ou do narrador, nesse e nos livros futuros, as que parecem moralizantes e as que soam irónicas, as que fazem parte do texto e as que são paratextos (prefácios, posfácios, advertências, dedicatórias), dão continuidade, a um estrato mais elevado, à lição de Sterne, mas têm também uma componente “jornalística”, por causa de referentes “tirados do natural” e pela publicação inicial em “folhetim” das ficções que seriam depois republicadas em livro, misturando o aparente amadorismo e, no caso de Camilo, o infatigável profissionalismo (tão exigente que a cegueira se manifestou em 1890 como uma forma apocalíptica de desemprego).

Os assuntos “locais” e “familiares” de Camilo, que lhe valeram ser tido como regionalista, anacrónico, melodramático, são, já se disse, jornalísticos: se Camilo escrevia sobre tudo, era também porque escrevia nos jornais. “Folhetinista absoluto”, assim se assumiu, era também um “generalista” que acompanhou a outra revolução que as revoluções liberal e romanesca trouxeram: a consagração conjunta de um público, de um espaço público, de uma opinião pública e de escritor dedicado a assuntos públicos, o “publicista”.

O caos como ordem

Importa por isso voltar a um notável empreendimento de Alexandre Cabral (o mais douto e operoso dos camilianistas), que se iniciou em 1964 na Portugália e viria a atingir nove volumes na edição Livros Horizonte: As Polémicas de Camilo. Se não há dúvida de que sem as novelas camilianas quase ninguém leria hoje Camilo, é importante, por algumas das razões já mencionadas, ver na sua não ficção certos elementos estruturantes da ficção, num hibridismo que, em diferentes contextos e com diferentes contornos, marcou a história do romance contemporâneo.

Abel Barros Baptista chamou ao Camilo polemista, e não apenas a esse, um “guerrilheiro”. Ideia semelhante foi formulada por Alexandre Cabral, que era, bem ao contrário do seu objeto de estudo, um homem ideologicamente inabalável, a quem, diga-se, não incomodava, no seu marxismo, o suposto “reacionarismo” de Camilo: “Com efeito, qualquer que seja o local em que a ação se desenrole, qualquer que seja a classe ou o sexo da personagem que nela intervenha, qualquer que seja a época em que o entrecho se desenvolve, é fatal que a intriga, invariavelmente de índole amorosa, resulta de uma transgressão a princípios estabelecidos, de carácter inamovível porque metafísicos, decorrentes da ordem social umas vezes e outras da ordem moral e religiosa.” Podemos discordar da existência desse “corpo doutrinário homogéneo”, cujo centro seria a “queda” e a “expiação”, e até Alexandre Cabral reconhece que na “exuberante” bibliografia camiliana a polémica avulta, porque é na polémica que ele adestrava a pena, testava o léxico, fazia exercícios de estilo, desfazia o adversário mesmo quando não tinha razão, e nisso “ganhava sempre”, porque a linguagem ganha sempre ao mérito da causa.

Havemos, assim, de ter um Camilo a terçar armas pela Igreja contra Herculano (O Clero e o Sr. Alexandre Herculano, 1850), em defesa de Castilho contra os jovens de Coimbra (Vaidades Irritadas e Irritantes, 1866), a debater antologias (Os Críticos do Cancioneiro Alegre, 1879), a achincalhar o livro de viagens de uma ilustre visitante francesa (A Senhora Rattazi, 1880), a discutir com acrimónia o naturalismo (Modelo de Polémica Portuguesa, 1881), a terraplanar o nada divino marquês (Perfil do Marquês de Pombal, 1882), assuntos nos quais tinha toda, alguma ou nenhuma autoridade, mas nos quais era, invariavelmente, Camilo. E isso chegava.

As queixas sobre o universo circunscrito de Entre Douro e Minho, as histórias de mulheres e para mulheres ou a intrusiva moralidade são elementos parcelares ou equívocos, tal como são parcelares e equívocos a especulação biográfica (a veracidade biográfica, a importância da biografia, a efabulação autobiográfica e as hipóteses não comprovadas dos biógrafos).

A Camilo falta um “projeto”, porque ele é gloriosamente caótico. Escreve Cabral: “Decerto não terá escapado à observação do leitor atento da novela camiliana, conhecedor também dos sucessos, bem extravagantes por vezes, da tumultuosa e incoerente biografia do escritor, a verificação, numa e noutra, de duas características salientes, inconciliáveis e perturbadoras: a estrutura imutável do universo romanesco em que se movimentam as personagens da sua vasta e impressionante galeria (…) e a permanente contradição, que transforma a sua vida num imbróglio de sentimentos.” A vida dos romances não tem de ser um espelho da vida do romancista, nem sequer da sua cabeça, ela mesma uma superfície tantas vezes baça. Nas novelas, Camilo falava do que sabia, no duplo sentido de ter presenciado ou ouvido factos semelhantes aos que desenvolve e de ter determinado entendimento da “alma humana” (fosse ou não esse entendimento tão conservador como supõe Alexandre Cabral). Mas, tendo colaborado em dezenas de jornais (o liberalismo significou, desde logo, a liberdade de imprensa), em nome próprio e com um magote de pseudónimos, ele quis fazer-se contendor em inúmeras matérias, mesmo as que não dominava, ou aquelas em que era sectário ou suspeito, ou que invocava apenas para armar confusão. Mordaz, agressivo, absurdamente belicoso, era-o no âmbito do seu ofício, e frequentemente não transportava essa animosidade para o plano pessoal.

O que importa em oitocentos

O que será um Camilo para hoje? Faz sentido esse “hoje”, como se tivéssemos de compensar o facto de ele não ser um contemporâneo? O que é que têm de especial os contemporâneos?

No discutido volume O Cânone (2020), o mesmo Abel Barros Baptista, a propósito do romance neocamiliano de Carlos de Oliveira Uma Abelha na Chuva (1953), escreve: “Aqui reside o perigo: declara-se o óbito, mas o morto regressa para nos dominar.” Pretender que as histórias de Camilo perderam a legibilidade e a força porque já não existem morgadios ou noviças à força é como dizer que não entendemos os gregos e os romanos porque se extinguiram as ocupações de pitonisa e procônsul. Sem reavivar o debate sobre a “natureza humana”, admitamos que tem de haver uma certa constância no modo como vivemos o amor funesto, a família opressiva, a ruptura entre amigos, as dívidas e as promessas, a violência, e até aquilo que já não existe em termos lexicais, mas continua igual, sejam os “pundonores desagravados” (a reparação da honra) ou os “amores da salvação” (mesmo que a novela homónima não faça jus ao título). Caso contrário, não entendíamos nada disso séculos depois.

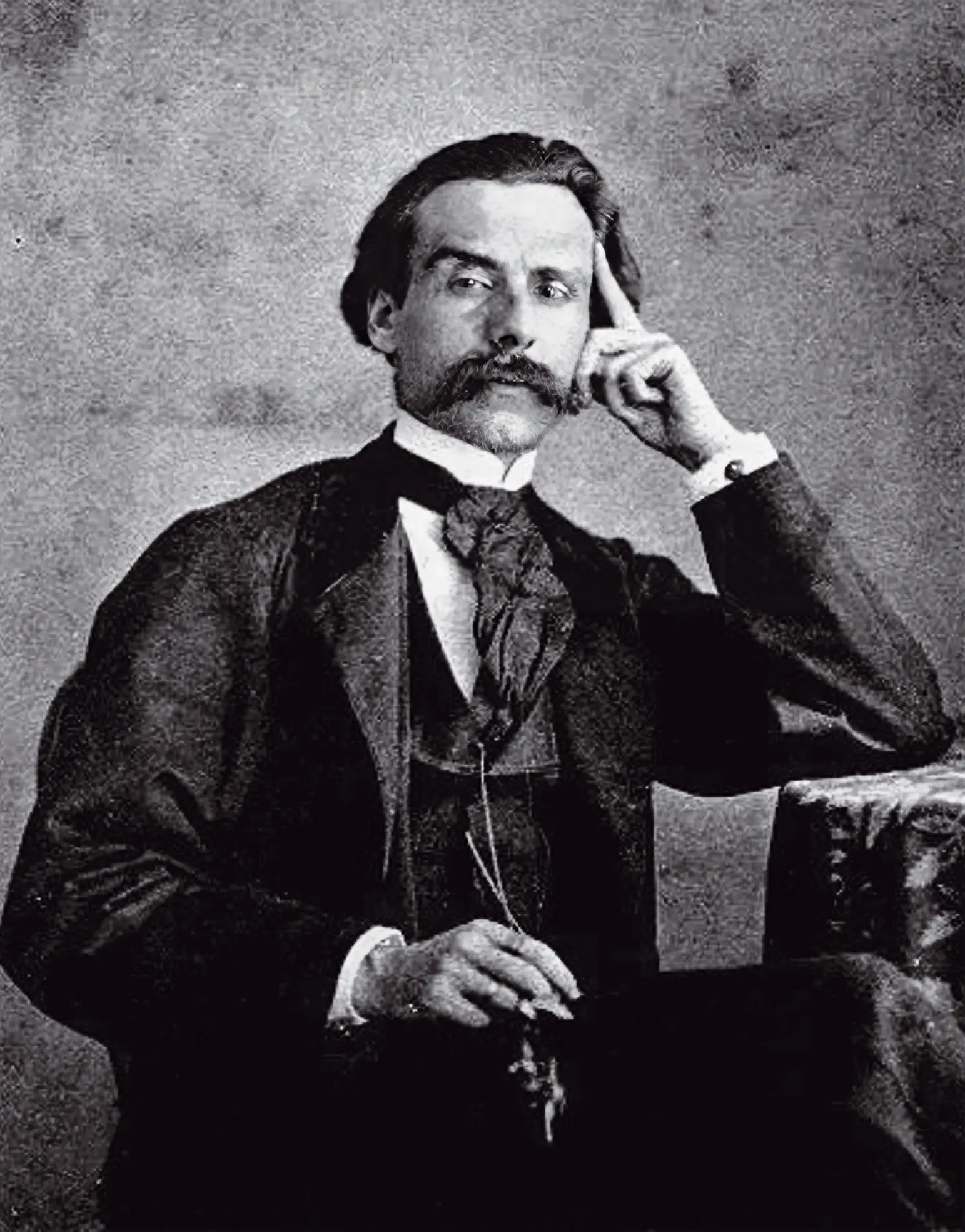

Camilo Castelo Branco em 1841

O Camilo de hoje está contido no Camilo de então, na sua multiplicidade e contradição, no seu frenesi biográfico e literário. Digamos que em todas as novelas de Camilo está em causa alguma coisa que realmente importa, e nos importa, embora segundo códigos que são os de oitocentos. Nisso, a comparação com Eça é, por uma vez, útil: Eça é um magnífico estilista quando fala dos ridículos coletivos e do tédio individual (ou vice-versa), mas o seu registo favorito é céptico, cauteloso e enfadado, mais interessado num clima de decepção trocista e morna, muitas vezes respeitantes a amores levianos e a questões de estatuto, fracasso ou hipocrisia. Talvez Camilo, mais velho, não conseguisse ser tão absolutamente moderno e cosmopolita como Eça. Eça decerto pensaria duas vezes antes de escrever as cartas amorosas de Amor de Perdição (1862), porque o pathos talvez lhe parecesse excessivo, como lhe pareceu temerário entrar em polémica direta com Camilo, deixando inédito um óptimo texto dirigido ao seu confrade, que não se atreveu a enviar ou publicar. Mais do que o campo e a cidade, o português e o europeu, o galante e o vernáculo, a diferença entre Eça e Camilo é a convicção queirosiana de que havia qualquer coisa exterior que podia ser modificada (digamos que era uma espécie de socialista, mesmo depois de deixar de sê-lo), enquanto a tendência camiliana vai no sentido de considerar que há qualquer coisa interior que não tem verdadeiramente remédio (podemos dizer que é um católico fatalista, mesmo com uma fé intermitente).

Mas uma outra faceta, ao mesmo tempo revolucionária e atual, aplica-se bem a Camilo. Como poucos autores portugueses canónicos (num espectro que vai de Gil Vicente e Alexandre O’Neill), Camilo era um escritor divertido, hilariante mesmo, como nem os comediógrafos portugueses conseguiram ser. Há muitas maneiras de reconhecer que um texto antigo não envelheceu; o mais flagrante dos quais é comprovar que ainda tem graça tanto tempo depois, num contexto tão diferente. Termino, por isso, com três excertos de Coração, Cabeça e Estômago. O primeiro descreve os amores de Silvestre em Lisboa, antes de abandonar o coração pela cabeça, e depois pelo estômago: “Entendem cordatos fisiologistas [que adjetivo] que o amor, em certos casos, é uma depravação do nervo óptico. A imagem objetiva, que fere o órgão visual no estado patológico, adquire atributos fictícios. A alma recebe a impressão quimérica tal como o sensório lha transmite, e com ela se identifica a ponto de revesti-la de qualidades e excelências que a mais esmerada natureza denega às suas criaturas diletas.” Lá se vai o romantismo. A segunda é sobre o romance e seus efeitos deletérios: “Foi o romance que degenerou as raças, porque lá de França todas as heroínas, em 8º e a 200 réis ao franco, vêm definhadas, tísicas, em jejum natural, tresnoitadas, levadas da breca.” E a culpa não é delas, é dos mofinos romancistas: “Pouca gente alcança os limites do desarranjo que estes envenenadores impunes causam nos costumes e na transmissão da espécie.”

Pedro Mexia (texto) e Helder Oliveira (ilustração). E-Revista Expresso, 6 de março de 2025

Camilo 200

Sem comentários:

Enviar um comentário